El punto más original del ensayo de Josefa Ros Velasco es la caracterización del aburrimiento como una dolencia, como una patología o, como reza el título, como una enfermedad

La enfermedad del aburrimiento de Josefa Ros Velasco. El aburrimiento es un fenómeno cotidiano que nos atormenta cuando la realidad no cumple nuestras expectativas. Lo conocemos bien. A todos nos visita alguna vez, en su forma más sencilla y pasajera o en su expresión profunda y duradera.

La gente se aburre porque ya ha hecho todo lo que podía hacer.Así que, ahora, el miedo a la muerte es lo único que les emociona. (Brian Hugh Warner (Marilyn Manson), Guitar School Magazine, 1996)

La auténtica libertad no se define por una relación entre el deseo y la satisfacción, sino por una relación entre el pensamiento y la acción; […] el dolor y el fracaso pueden afligir al hombre, pero no pueden humillarlo mientras él mismo disponga de su propia facultad para actuar. (Simone Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, cap. 3)

En sus Tres libros sobre la vida, escribió Marsilio Ficino (1433-1499) —médico y filósofo neoplatónico del Renacimiento— que «las tinieblas interiores llenan de tristeza y de terror al alma mucho más que las exteriores» 1) . El ser humano es el único animal que debe habérselas con una interioridad que lo acecha e interpela. Es más: es el único ser sobre la Tierra que mantiene un diálogo activo consigo mismo y que, al decir del poeta latino Lucrecio (99-55 a. C.), debe coexistir con las «oscuras profundidades» que lo habitan.

El pesimista Arthur Schopenhauer (1788-1860) recogió esta última enseñanza y defendió en sus lecciones sobre metafísica de las costumbres, redactadas para dar clase en su brevísima estancia en la Universidad de Berlín, que la oscuridad que vaga por nuestros adentros es apenas indescifrable, y que la realidad, tanto la exterior como —sobre todo— la interior, es un jeroglífico cuyo significado quizá no podamos alumbrar.

Sin embargo, el filósofo alemán, adelantado en tantas cosas a sus contemporáneos —y precediendo en tantos puntos al psicoanálisis de Sigmund Freud—, dio en la voluntad con la clave para diseccionar el enigma. De ser algo, somos deseo. Continuo e insidioso deseo de ser, de tener, de representar ante los demás, y en caso de anhelar una paz de corazón que ponga coto al trasiego volitivo, la única respuesta es el conocimiento. Saber qué somos es el comienzo para tolerarnos, para soportarnos a nosotros mismos y para convivir en una «sociable insociabilidad» con los demás. Pero existe una contraparte, ya apuntada en el instructivo libro del Eclesiastés (1, 17-18): «Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos; conocí que incluso esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, añade dolor». Es la condena del Fausto de Marlowe y Goethe; la sentencia de quien sabe mucho y, aun así, todavía anhela, todavía desea, quiere, aspira, ambiciona o codicia. Porque la voluntad no se arredra ni se inclina ante el pedestal del conocimiento. Puede ser amaestrada, incluso engrilletada o subyugada momentáneamente mediante la privación o el ascetismo, pero, como dejó escrito el Maestro Eckhart cuando recomendaba el «desasimiento» de todas las cosas, «la perfección de la virtud proviene sólo de la lucha»

Un combate que, para Schopenhauer, nunca cesa ni puede cesar por la propia naturaleza del deseo, que jamás descansa. Aunque, en semejante tumulto interior, también hay lugar para la pausa, siquiera sea postiza o pasajera. De tarde en tarde el deseo parece amortiguarse o suavizarse. Pero la quietud dura poco. Enseguida, la voluntad busca saciarse con la satisfacción de un nuevo deseo, y cuando no tiene ninguno a la vista, aparece entonces el hastío: la enfermedad del aburrimiento, de la que se ocupa el presente libro. Más prefiere el ser humano mortificarse con cualquier asunto que permanecer solo, abandonado y expuesto a la intemperie de un ánimo desocupado.

No por casualidad Blaise Pascal (1623-1662) sugirió que la más difícil tarea que se le presenta al ser humano es la de permanecer sentado y en soledad en su propia habitación. O Séneca: «Es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada». Inmersos en este complejo laberinto, y a juicio de Emil Cioran (1911-1995), la vida solo puede encontrar una vía para superar la confusión, el dolor, el tedio y el sinsentido, y es el camino de su plena y más radical afirmación. La afirmación total y sin fisuras de la vida. Decir sí al continuo no en el que ocasionalmente se convierte la existencia: he aquí la pasión del absurdo, que, en el caso del pensador rumano, es la única razón vital por la que nos decidimos a perseverar, a continuar. En sus palabras: «En la cumbre de la desesperación, la pasión del absurdo es lo único que arroja ya una luz demoníaca sobre el caos. […] Sólo abrazando el absurdo, amando la inutilidad absoluta, es decir, algo que no puede adquirir consistencia, pero que, mediante la ficción, puede estimular una ilusión de vida. […] A quien en la vida lo ha perdido todo sólo le queda la pasión del absurdo» 3.)

El desbordado pesimismo de Cioran permite comprobar cómo pisar el abismo puede permitir, precisamente, tener un suelo que pisar: cuando todo está perdido no hay nada que perder o que ganar. La vida se conquista en su total asunción. Este es su legado. Un legado insustituible que se muestra en su mejor y más clara forma a través de las páginas de En las cumbres de la desesperación y que en ocasiones no se ha sabido entender o se ha malinterpretado, pero que llama a una lucidez que no atemoriza, sino que calma y nos hace reposar en la certeza de que, en esta vida, nada se resuelve: ¿necesitamos acaso alguna otra certidumbre?

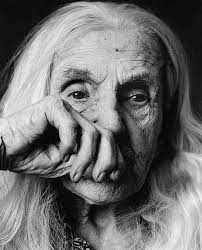

Desde que el aburrimiento ha sido objeto de estudio de filósofos, médicos o antropólogos, ha ido inextricablemente unido al estudio de la melancolía. Robert Burton (1577-1640) publicó por vez primera en 1621 el que, aún hoy, se considera el atlas más completo sobre la melancolía. Alberto Manguel explica en su prólogo para la edición de Alianza Editorial de Anatomía de la melancolía que «hay libros que son más bibliotecas que unidades, compendios que, bajo la apariencia de un ensayo, abarcan una pluralidad de géneros y materias». Apuntó el propio Burton en la introducción de su obra que su intención era la de poner frente a los ojos del lector «un océano prodigioso, vasto e infinito», «un mar lleno de rocas y acantilados», y que había sido catalogado como una suerte de incomprensible locura o como una especie de insensatez. Y se refiere, además, a la «actualidad» del problema: «Vemos que todo esto sigue ocurriendo a diario en nuestro tiempo». En pleno siglo XXI, psiquiatras y psicólogos no dudan en afirmar que la tristeza, la depresión y el aburrimiento son las plagas de nuestros días.

Aristóteles ya se había hecho una pregunta fundamental en uno de sus textos más citados: «¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos…?». Aristóteles constató, y desde aquel momento la cuestión se volvió central en la reflexión de filósofos, médicos y fisiólogos, la existencia de momentos, circunstancias y vicisitudes que parecen convertir al ser humano en un ek-statikos, es decir, en alguien que, literalmente, «se sale de su lugar», se vuelve loco.

La enfermedad del aburrimiento de Josefa Ros Velasco. Un «mal» que podía afectar tanto al cuerpo como al pensamiento o al alma.

Richard Burton fue muy consciente de que, desde que el ser humano cayó del Paraíso (tras comer del Árbol del Conocimiento), se convirtió en un ser susceptible de padecer un sinfín de debilidades y enfermedades, así como diversas dolencias no fáciles de catalogar. Una de ellas es la melancolía: o mejor dicho, melancolías, pues a su juicio no solo existe una tipología, sino varias. Es más, confiesa Burton que lleva a cabo su titánica obra, de irrenunciable lectura, precisamente porque él mismo sufrió los efectos de la melancolía, la acedia y el aburrimiento: «Por tanto, escribo y estoy ocupado en esta labor entretenida, “para evitar la pereza de la ociosidad con una especie de empeño agradable”, como dice Vectio en Macrobio, y así convertir el ocio en útil negocio».

Desde muy pronto, el ser humano intentó buscar explicación a una característica desazón que, sin razón aparente, se adueña desde fechas inmemoriales de nuestro ánimo, aprisionándonos en un universo de una finitud apabullante en la que el yo no es capaz de sobrepasar sus propios límites. Tal desazón crea una laberíntica cerrazón en la que el individuo se siente presa de una emoción de pesadumbre que carece de fundamento y que resulta incomprensible. En vista del vasto y despótico dominio de tal sensación, tantas veces indeterminada, y sin haber siquiera dado con aquella ansiada explicación, científicos, filósofos y conocedores de la magia trazaron diferentes caminos para poner coto a lo que, al menos desde tiempos de Aristóteles, se dio en llamar «melancolía». Esta convierte el lenguaje, en expresión de Michel Foucault, en una «sintaxis arruinada» que no permite al yo decirse a sí mismo.

La melancolía, y de su mano el aburrimiento, nos saca de nuestros propios goznes: semánticos, afectivos, teóricos, existenciales.

Si el aburrimiento está relacionado con la melancolía es porque el sentimiento subjetivo de sentirse aburrido (o melancólico) se encuentra en estrecho nexo con «la caída en el tiempo» —al decir de Charles Baudelaire—: el reloj se encarna de tal manera en nuestras vidas que su paso regular y mecánico nos ahoga, nos lastra en un presente invivible y asfixiante. Más que nunca, en nuestros días observamos cómo debemos emplearnos en una ocupación tras otra con el fin de evitar caer en el aburrimiento.

El mismo Burton fue presa de esta necesidad burguesa de hiperproducción, y recomienda permanecer continuamente ocupados como útil remedio para no sentir melancolía, acedia o aburrimiento. Pero cualquier explicación alberga siempre un lado perverso. De manera paulatina y casi imperceptible nos hemos acostumbrado peligrosamente a medir el tiempo de nuestra vida en tiempo de trabajo y ocupación «útil». En tiempo de puro rendimiento. Paseamos, descansamos, entablamos conversaciones enriquecedoras, leemos o, sin más, nos entregamos a la ociosidad cuando no nos sentimos apremiados o impelidos por las obligaciones propias de la servidumbre laboral. Aunque cabe preguntarse si las fronteras entre el trabajo y la producción de sí (el continuo producir al que nos impele el más descarnado neoliberalismo) no han acabado por desaparecer, como si nunca, en efecto, dejásemos de trabajar. Como si la libertad fuera libertad para autoexplotarse.

Para no sentir las garras del aburrimiento. La corriente de pensamiento que aboga por la supuesta preeminencia y alta moralidad del tiempo de trabajo se remonta a épocas inmemoriales.

Ya en los primeros compases de la Biblia se expresa que estamos condenados a ganarnos el pan «con el sudor de nuestra frente». Una condena que, al parecer, representa igualmente un don. También existen dichos populares que hacen alusión a esta circunstancia: «ganarse la vida» como sinónimo de trabajo asalariado, la fórmula benedictina ora et labora o el tan manido «primero la obligación y después la devoción».

Pero una pregunta queda siempre intacta: ¿qué vida nos queda, o qué clase de vida alcanzamos, cuando hemos obtenido los medios suficientes para subsistir? Más aún, ¿qué hacemos con la vida que resta tras «ganarnos la vida»? ¿Somos capaces de vivir esa otra vida sin caer en el aburrimiento? ¿Hemos sucumbido a la continua explotación de nosotros mismos al precio de evitar cualquier atisbo de hastío?

Por otro lado, el imperio de la tecnocracia —que prometía exonerarnos de numerosas obligaciones materiales— nos ha anclado a nuevos y muy numerosos imperativos: continuos estímulos y notificaciones, redes sociales que hay que nutrir con nuevo contenido a cada instante, sobreexposición a información no siempre fidedigna, un narcisismo creciente que debemos alimentar convenientemente, etc. Hemos acabado por creer, inducidos por un miedo constante a perder los medios para subsistir (y por el miedo a aburrirnos), que tras la obtención de la subsistencia se esconde la posibilidad de dar sentido a esa misma subsistencia.

Que solo la vida tras el trabajo es la vida que nos queda. Y que en ese resto, en esas migajas, nos jugamos todo. La pretendida «ética del trabajo», defendida por tantos gabinetes técnicos de los denominados «recursos humanos», no es más que un eufemismo para referirse a una amable y consentida explotación de los individuos mediante relaciones económicas en las que se intercambia un salario por fuerza de trabajo.

Para numerosos especialistas en antropología y psicología social, existe una relación directa entre estrés personal y opresión social. El estrés por permanecer continuamente ocupados se ha normalizado y se nos ha impuesto la carga y responsabilidad de gestionarlo. En lugar de cuestionar las desigualdades sociales, políticas y económicas que provocan la angustia, se culpa al individuo. Es lo que Mark Fisher ha denominado la «privatización del estrés» 4.) A juicio de quien escribe estas líneas, son tan peligrosos como pérfidos los mensajes que invitan a «vivir con plenitud las crisis» o a «potenciar nuestra resiliencia» bajo cualquier circunstancia.

La autoayuda y sus gurús comercian con el estrés y lo convierten en culpa individual, sin un cuestionamiento de las condiciones sociales en las que aparece. No es solo, por tanto, que el estrés se haya patologizado y hecho extensivo a grandes capas de la sociedad, sino que, por añadidura, se culpabiliza a quien lo sufre por no saber «gestionarlo». He aquí el meollo del asunto, en el cual el aburrimiento (como ausencia de producción y explotación de sí) tiene mucho que ver.

Y así, leemos en el quinto capítulo de este libro: «Se suele decir que el aburrimiento pertenece a quienes tienen tiempo libre. Pero ¿acaso no puede sentirse aburrimiento por lo opuesto, esto es, por la carencia de tiempo para aburrirse?».

Josefa Ros Velasco, brillante investigadora y comprometida intelectual, desarrolla en las siguientes páginas todo un vademécum sobre lo que ha dado en llamar, con originalidad y talante de actualidad, «la enfermedad del aburrimiento». Ya propuso Fernando Pessoa (1888-1935) en su bello Libro del desasosiego que «el aburrimiento es la grave enfermedad de sentir que no vale la pena hacer nada». Josefa lo deja claro en los primeros compases de este volumen: a lo largo de la historia, «el aburrimiento se ha entendido como el castigo de la humanidad, la dolencia a erradicar», pues «nos une a todos en una de las sensaciones más desagradables que pueden sufrirse en esta vida, una tan potente que no puede ser ignorada».

Por eso, asegura Ros Velasco, «el que se aburre pronto empieza a ser consciente de que algo no va bien y desea cambiarlo. Cuando nos aburrimos, reaccionamos y nos damos cuenta de que en nosotros se está produciendo un desprecio de lo presente». Si algo muestra nuestra época es que el aburrimiento no surge por el contacto permanente con algo en particular, sino, al contrario, por el contacto efímero e irrelevante con lo mucho. O más aún: por la necesidad imperiosa y constante de proporcionar estímulos a aquel presente que se nos hace a veces tan insoportable. Tan aburrido.

Con un atinado método de disección, Josefa Ros Velasco distingue entre varios tipos de aburrimiento y nos invita a reflexionar, con implicación, sobre sus causas no solo individuales, sino también históricas, psicológicas, filosóficas y estructurales. El aburrimiento no es asunto que repercuta únicamente al individuo, sino también y sobre todo a las condiciones contextuales que lo rodean. Si el aburrimiento es, como escribió Miguel de Unamuno (1864-1936) en Niebla, «el fondo de la vida», lo que la pone en movimiento, debemos analizarlo para conocer las dinámicas y procesos a los que nos abre su experiencia.

El punto más original del ensayo que el lector tiene en sus manos es, precisamente, la caracterización del aburrimiento como una dolencia, como una patología o, como reza el título, como una enfermedad. En un mundo plagado de estímulos, partidos políticos y grandes corporaciones mantienen una constante pugna por acaparar nuestra atención. Y nuestra auténtica lucha ha de consistir, en este sentido, en decidir a quién o a qué permitimos que se adueñe de ella. A quién permitimos que nos evada de nuestro aburrimiento.

Las redes sociales y su aparente influencia en un «todos» que acaba siendo «nadie» hace olvidar fácilmente (y quieren que olvidemos) que la auténtica política se practica en los círculos más pequeños. El cambio efectivo comienza entre iguales. En la ciudadanía. De abajo arriba. Cada vez se pierden con más asiduidad, o ni siquiera llegan a trenzarse, los nexos de vecindad, de comunidad cercana. Si la ciudadanía permanece lejos de sí misma, sin cohesión real más allá de la pantalla, la manipulación queda y quedará garantizada. La palabra compartida es fundamental. Y en este proceso, analizar por qué se da el aburrimiento es muy relevante.

Soledad, hastío y desintegración social se han convertido en un negocio perfecto que explotan la política y los grandes imperios económicos: el individuo —cree que— puede vivir al margen de la sociedad conectado a una pantalla sin —necesidad de— salir a la plaza pública, sin encontrarse con el otro. Los conceptos de «autocuidado», «motivación intrínseca» y del individuo como «empresario de sí mismo» (que no consiente aburrirse) han ganado terreno al ser humano que precisa del cuidado del otro, de la atención y del amparo comunitarios. Nos aíslan artificialmente para que olvidemos la fuerza de la comunidad. Para que el aburrimiento se solucione con recetas de autoayuda («todo lo puedes», «el destino está en tus manos») y se culpe al individuo por no saber cómo poner límites al hastío de lo igual.

Si, como explicó el inglés G. K. Chesterton (1874-1936) en una entrevista, «todos nosotros vamos en un mismo barco sobre un mar borrascoso», es porque «nos debemos los unos a los otros una terrible y trágica lealtad». O, en una de las más bellas definiciones de «individuo» que se han ofrecido a lo largo de la historia, somos «soledades en convivencia», según sugirió María Zambrano (1904-1991) en Persona y democracia. Aburrirse también es una dolencia social. El hastío por lo comunitario se ha adueñado de nuestras sociedades hasta el punto de —que nos han hecho— olvidar que podemos y debemos unirnos cuando de alcanzar la justicia se trata.

Quizá encontremos así un argumento para que del aburrimiento, como «fondo de la vida», emerja nuestra más alta dignidad: la de la reflexión individual que empuja a fundar los cimientos para construir un futuro menos inhóspito, más habitable.

En este libro apasionante se encontrarán razones (filosóficas, psicológicas, antropológicas, existenciales) de sobra para entender la necesidad de pensar el aburrimiento a la luz de sus diversas y complejas aristas. Quien lo lea se sentirá absorbido por el tema tratado así como por la amena y honda investigación de Josefa Ros Velasco, quien, a fin de cuentas, pone argumentos sobre la mesa para —en tiempos de zozobra e incertidumbre, de continuos estímulos y de intentos por captar nuestra atención— hacer pervivir la necesidad de pensar y pensarnos.

«La enfermedad del aburrimiento» de Josefa Ros Velasco. Texto/ prologo: Carlos Javier González Serrano, Freigeist

1.) Ficino, Marsilio, Tres libros sobre la vida, Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid, 2006, p. 25.

2.) Meister Eckhart, Tratados y sermones, Las Cuarenta, Buenos Aires, 2013, p. 122.

3.) Cioran, Emil, En las cumbres de la desesperación, Hermida Editores, Madrid, 2020, pp. 25-26

4.) Vid. Fisher, Mark, Realismo capitalista, Caja Negra, Buenos Aires, 2016.