La inmensa popularidad de Julio Romero de Torres (Córdoba, 1874-1930) ha generado gran distorsión en torno a su pintura, junto al hecho de que, en buena medida, esta responda a una interpretación folclórica de lo español.

Julio Romero de Torres: una interpretación folclórica de lo español. Un costumbrismo pintoresco del gusto del público extranjero y sus estereotipos. Pero decimos en buena medida porque… subyacen en la obra de Romero muchos más matices de los esperados.

Con motivo de la celebración del 150 aniversario del nacimiento del pintor Julio Romero de Torres (Córdoba, 1874 – 1930), el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge en sus salas una de sus obras más emblemáticas: La Chiquita Piconera, realizada entre 1929 y 1930, poco antes de la muerte del pintor, y considerada su testamento pictórico.

El cuadro, prestado por el Museo Julio Romero de Torres de Córdoba y con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, puede verse hasta el 28 de julio dentro del recorrido de la colección permanente del museo, en la sala 45 dedicada a los realismos de entreguerras, junto a la obra de artistas como Pablo Picasso, Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz o Balthus, entre otros.

La Chiquita Piconera representa la cúspide del talento de Julio Romero de Torres, un compendio de todos los elementos fundamentales que definen su pintura. Con una técnica casi fotográfica en el tratamiento de los planos, el pintor captura en el cuadro la esencia íntima de una humilde habitación, en la que una joven, la modelo María Teresa López, está sentada frente a un brasero de cobre mirando de forma directa e intensa al espectador. Una puerta entreabierta permite vislumbrar al fondo el paisaje cordobés bajo el cielo del anochecer, en el que se identifica el Guadalquivir, el Puente Romano, el paseo de la Ribera o la Torre de la Calahorra.

Al final de su vida, Julio Romero de Torres regresa a temas que había tratado en su juventud para ir más allá de la denuncia social. Este retrato pone ante los ojos del espectador toda la crudeza de la vida marginal de su protagonista, en una imagen cargada de melancolía y sensualidad. Con su peculiar lenguaje, el pintor sintetiza en esta pintura su trayectoria vital y artística, su forma de entender la pintura y lo que quería expresar con ella.

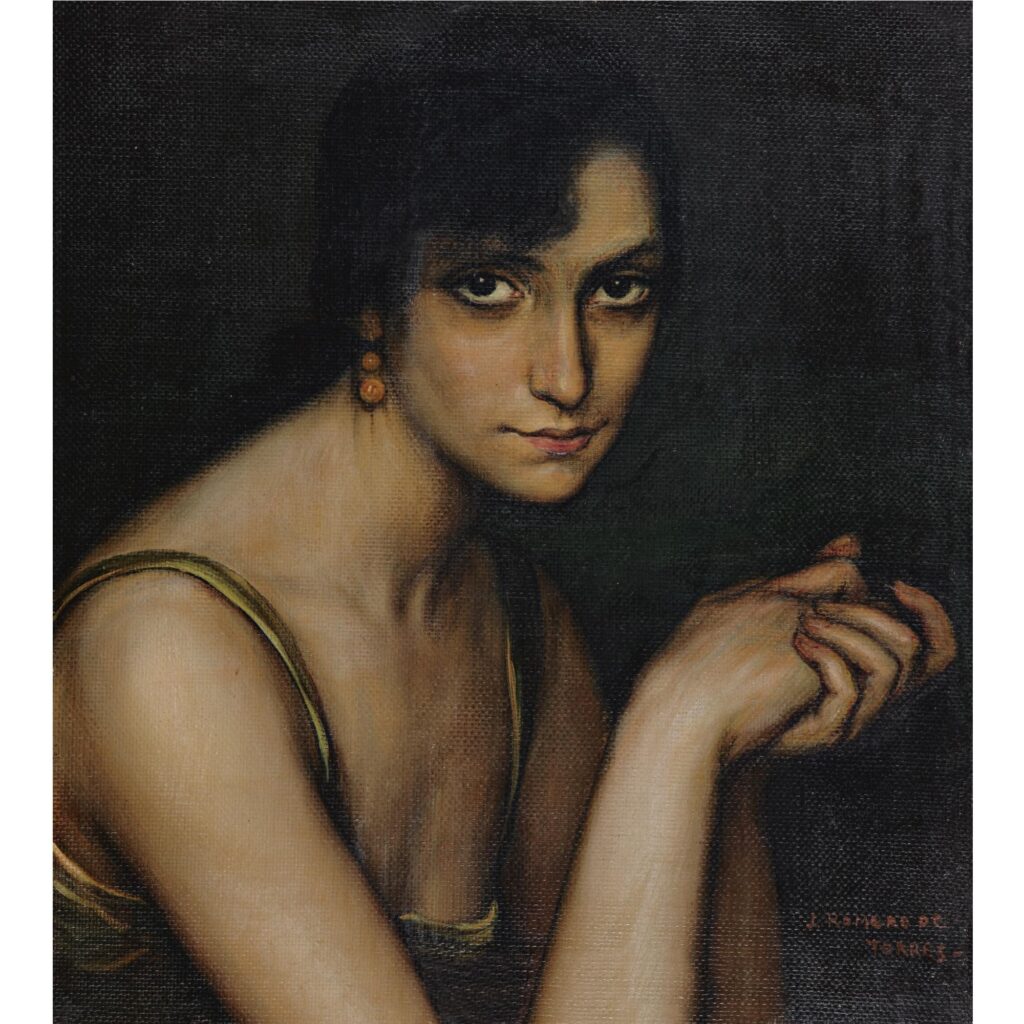

*oil on canvas

*73.5 x 54.5 cm

*1898

Nació en una familia de artistas y le apasionaba el flamenco; de hecho, fue un guitarrista excepcional. Conocía la raíz profunda de los temas que pintaba y con los que se ha solido identificar lo andaluz; su folclorismo, no obstante, es más serio y crítico que la mera postal turística y no ofrece una visión utópica de España, sino otra más trágica.

Sus primeros trabajos beben del postimpresionismo y el prerrafaelismo, porque Romero fue, además, culto y viajado, y conoció también a varios miembros de la Generación del 98: lo defendería especialmente Valle-Inclán.

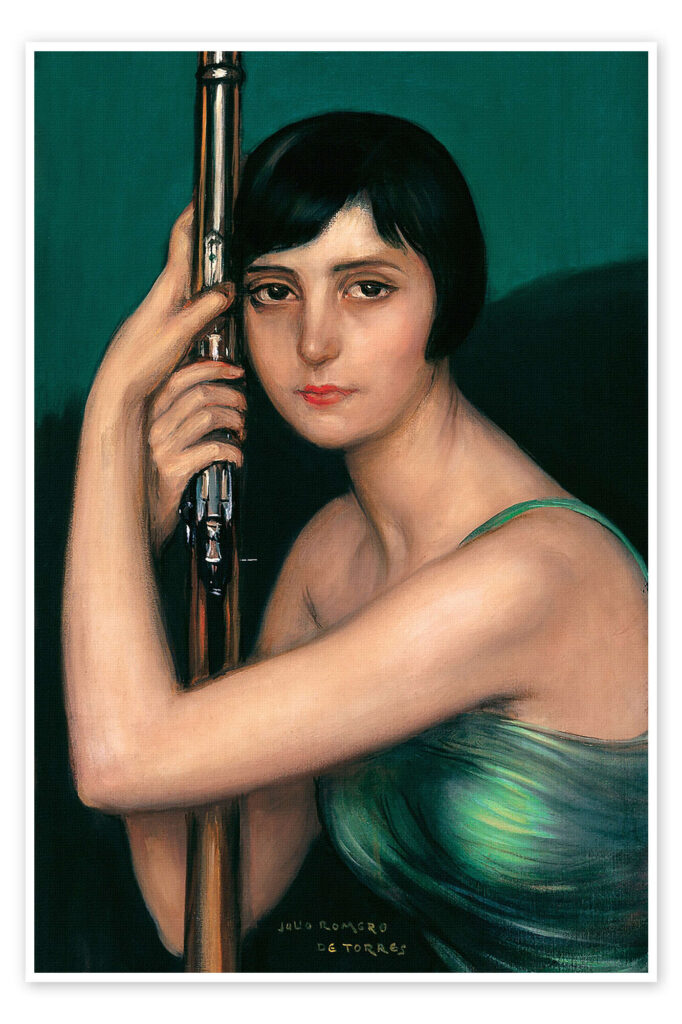

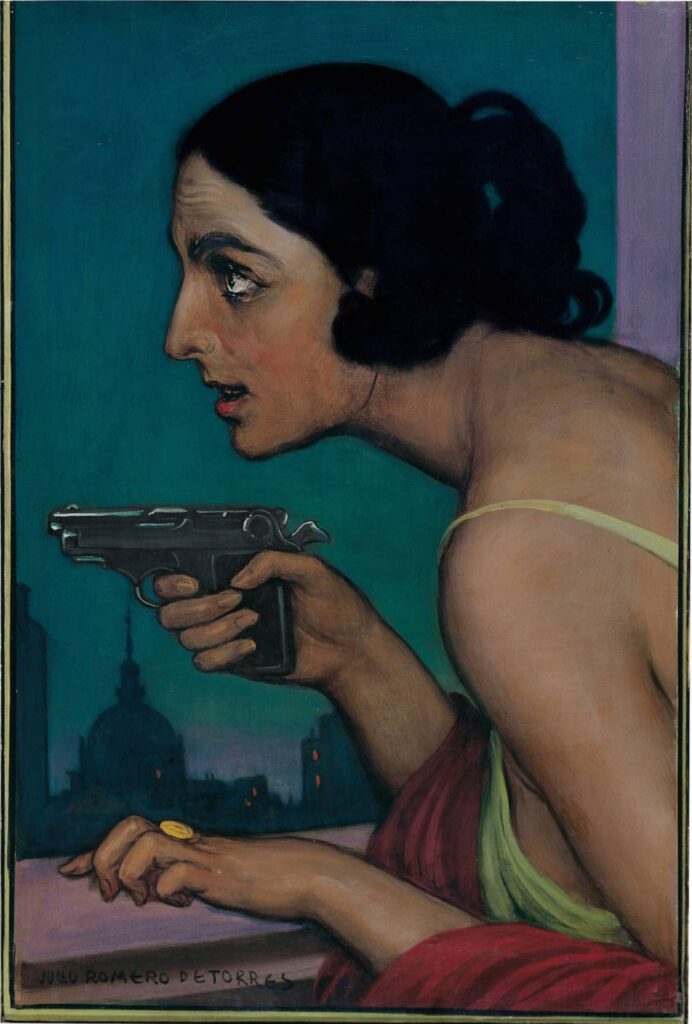

Su relación con la crítica oficial fue ambivalente: al principio no lo respaldó, pero se abrió a su trabajo a medida que este ganó cosmopolitismo, sobre todo desde 1905. Sus temas cambiaron entonces, pero se mantuvieron elementos de la etapa anterior, como una destacada presencia de la mujer fatal y las resonancias simbolistas y de carácter narrativo.

El cuadro La musa gitana (1908) es un desnudo de fuerte erotismo, que suscitó escándalo en su momento pero que hoy encontramos refinado y naturalista, en línea con la cultura de fin de siglo (nos ocurre también con los desnudos de Zuloaga).

Remite esta obra a la tradición de Manet, Goya o Tiziano, pero esta es una maja casticista; Goya o Manet convirtieron a estas modelos en prostitutas, no tanto porque ejerzan estrictamente el oficio, sino porque su pose y su gesto implicaba una libertad de costumbres que provocaba pavor.

Lleva la musa un collar de coral y tiene un aspecto desaliñado, mirada descarada, consecuencia de su fuerza, y se solapa sobre un paisaje cordobés. Como en las obras de Tiziano y de El Greco, una figura la acompaña: un músico, más naturalista, en contraste luminoso respecto al desnudo, de aspecto consumido.

Romero recurre a la secularización de iconos religiosos y a la sacralización de lo pagano, aludiendo a todas las ambigüedades del amor. Una interpretación folclórica de lo español

Simetría primitivista y connotaciones morales se repiten en Ángeles y Fuensanta (1909), que también se relaciona con el paganismo popular andaluz y desprende melancolía y sobriedad. Una mujer lleva en una mano una carta; otra, un medallón y, al fondo, vemos un personaje masculino.

Naranjas y limones (1927) generó controversia por su erotismo insólito y también fuera de España impactó su atrevimiento. Esta vez, la mujer no solo se encuentra semidesnuda, sino que desafía la creencia tradicional en el pudor femenino y profana iconos de enorme arraigo.

Su modelo es obviamente una mujer andaluza, profundamente apasionada pero sin traje de faralaes, de sentimientos hondos, trágicos, de alma y cuerpo enajenados. Reúne amor y muerte, sensualidad y culpa.

En Viva el pelo (1928) se sirvió Romero del cabello como elemento fetichista profundamente arraigado; en el caso de la mujer, tanto en su exhibición como en su ocultamiento. El retrato de espaldas proliferaba desde el romanticismo para invitar a mirar lo que la figura observa, pero aquí no es esa tanto la intención como la búsqueda del erotismo que reside en la fragmentación, bien conocido por los simbolistas, que Romero incorpora a su tradición local.

Nacional Thyssen-Bornemisza acoge en sus salas el cuadro La Chiquita Piconera, una de las obras más emblemáticas del artista cordobés, realizada entre 1929 y 1930, poco antes de su fallecimiento. Prestada por el Museo Julio Romero de Torres con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, esta destacada pintura podrá verse hasta el 28 de julio en la sala 45 de la colección permanente, dedicada a los realismos de entreguerras.

Julio Romero de Torres: una interpretación folclórica de lo español. Rose Sioux