UN ENSAYO DE BERTRAND RUSSELL SOBRE LA RELACIÓN DEL SER HUMANO CON EL TIEMPO

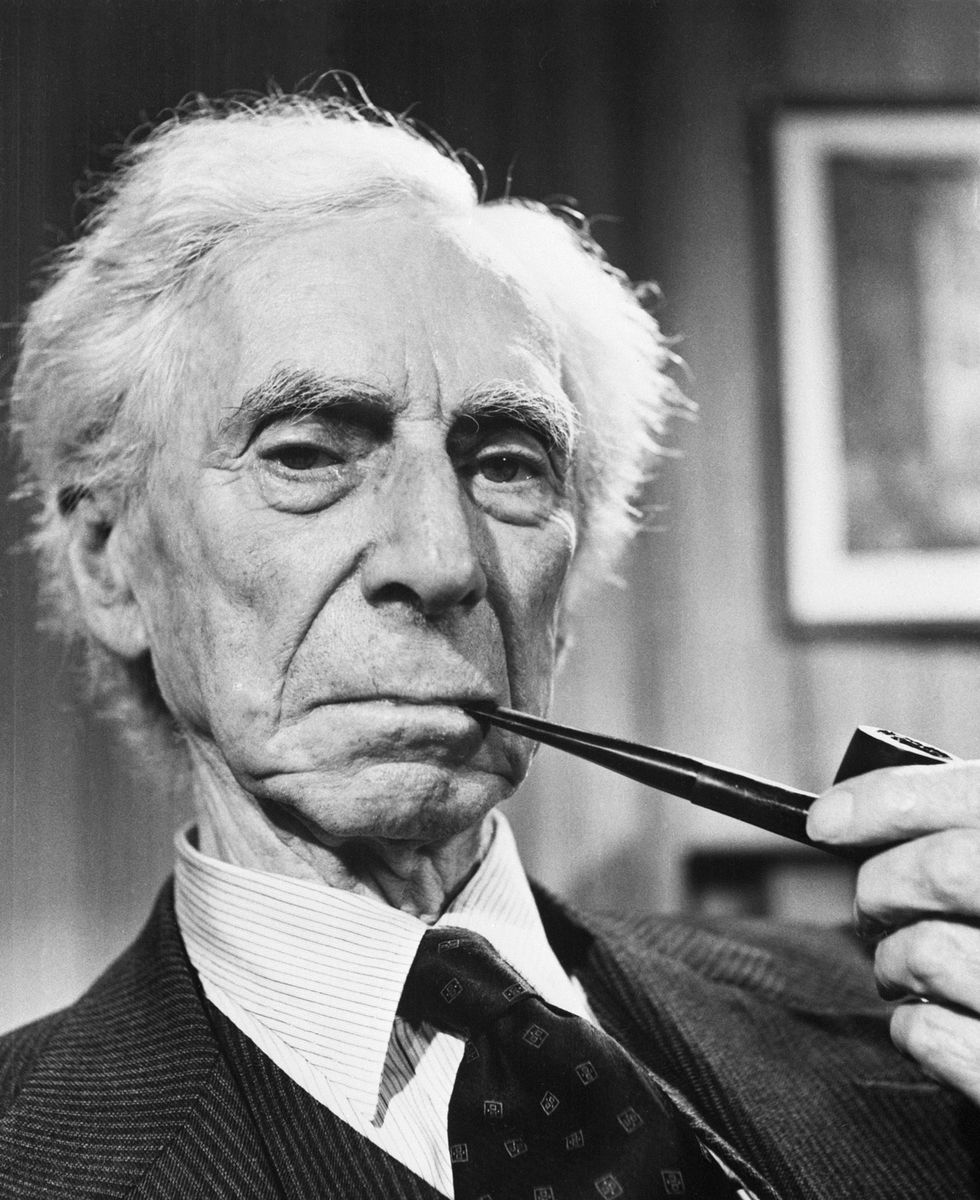

Premio Nobel de Literatura, activista, filósofo y una figura pública única en la historia de Reino Unido, Bertrand Russell dejó innumerables obras y teorías, que siguen vigentes a día de hoy. Lo que está claro es que, en los tiempos en los que vivimos, debemos aprender a bajar la marcha y refugiarnos un poco más en la Filosofía y, nadie mejor que Bertrand Russell para que nos rescate de este torbellino incesante.

¿Por qué envejecer preocupa al ser humano? La respuesta a esta pregunta puede ser relativamente sencilla, aunque no evidente. Como han señalado otros, el paso del tiempo es un recordatorio incesante de nuestra finitud o, dicho de otra manera, de nuestra mortalidad, una condición a la que usualmente aprendemos a temer y por ello mismo a eludir.

Sin embargo, como enseña la filosofía, en la vida es mejor enfrentar pronto ese temor a la muerte para poder así entenderlo y superarlo. Con frecuencia, ese temor irracional a morir (justificado, pero irracional) es una barrera inconsciente que nos impide arriesgarnos, afrontar nuevos desafíos, salir de los límites seguros donde fuimos criados, etc. Paradójicamente, saber que somos seres mortales, saber que un día abandonaremos este mundo y, sobre todo, darnos cuenta de que la vida es una oportunidad que no se repite, es una certeza que nos empuja a vivir auténticamente y a aprovechar tanto como sea posible todo esto que llamamos existencia. Autores tan disímiles como Séneca y Hunter S. Thompson coinciden en ese punto.

En ese tenor, compartimos ahora algunos fragmentos de un ensayo titulado Cómo envejecer, que Bertrand Russell escribió cuando tenía 81 años. Russell tuvo una vida particularmente longeva (murió a los 97), lo cual se debió quizá a su herencia genética pero también a un peculiar estilo de vida, disciplinado sin ser severo, consciente podríamos decir, el cual de hecho es resumido brevemente en este mismo escrito, con una sobriedad asombrosa:

Por lo que se refiere a la salud, nada útil puedo decir, puesto que tengo escasas experiencias en materia de enfermedades. Como y bebo lo que quiero, y duermo cuando no puedo permanecer despierto. Nunca hago nada pensando que será bueno para la salud, aunque, en la práctica, lo que me gusta hacer es en su mayor parte saludable.

Russell fue el filósofo que aconsejó el movimiento físico como una cura para el exceso de excitación en que vive el hombre moderno, y echaba de menos esos días en que la actividad intensa era parte de la rutina cotidiana del ser humano.

Pero como decíamos, el tema de este ensayo es el envejecimiento. Curiosamente, ya en su primera línea Russell advierte que a pesar del título, su intención es decir más bien cómo no envejecer, esto es, cómo conservar cierta lozanía de mente y espíritu, y también en el carácter, que a veces, más que el cuerpo, son los aspectos de nuestro ser que menos cuidamos frente a los efectos del tiempo, dejando, por nuestra propia negligencia, que se marchiten y se estropeen.

¿Cómo no envejecer?, se pregunta Russell, y después de hacer el repaso de su experiencia, de lo que ha visto a lo largo de su vida consigo mismo y en su entorno, concluye que la clave se encuentra en mantener vivos nuestros intereses y ampliarlos cada vez más, volviéndolos impersonales en la medida de lo posible. Escribe Russell:

Una de mis bisabuelas, que fue amiga de Gibbon, vivió hasta los noventa y dos y, hasta sus últimos días, fue el terror de sus descendientes. Mi abuela materna, después de tener nueve hijos que vivieron, uno que murió en la infancia y bastantes abortos, en cuanto se quedó viuda se consagró a la causa de la educación superior para las mujeres. Fue una de las fundadoras del Girton College, y trabajó obstinadamente para que el ejercicio de la medicina fuese abierto a las mujeres. Solía relatar que se encontró en Italia, con un caballero anciano que parecía muy triste. Le preguntó la causa de su melancolía y él respondió que acababa de separarse de sus dos nietos. «¡Bendito sea Dios! —exclamó ella— Tengo setenta y dos nietos y, si me pusiera triste cada vez que me tengo que separar de alguno de ellos, llevaría una existencia deplorable». « ¡Madre desnaturalizada!» replicó él. Pero, hablando como uno de esos setenta y dos, prefiero la fórmula de mi abuela. Después de los ochenta, ésta, como hallara alguna dificultad para dormirse, se pasaba, desde la medianoche hasta las tres de la madrugada, leyendo divulgación científica. Creo que nunca tuvo tiempo para darse cuenta de que estaba envejeciendo. Esta, según pienso, es la receta adecuada para permanecer joven. Si ustedes pueden ser todavía útiles en actividades amplias e interesantes y se preocupan vivamente por ellas, no se verán obligados a pensar en el hecho meramente estadístico del número de sus años y, aún menos, en la probable brevedad de su futuro.

La fórmula de Russell guarda cierta cercanía con el consejo que nos legó Baudelaire de “vivir siempre ebrios”, lo cual para el poeta se traducía en un efecto similar a este que señala el filósofo: la ebriedad disipa la sensación de que somos esclavos del Tiempo. “¡Embriágate! ¡Embriágate sin cesar!” es otra forma de decir: vive intensamente.

En cuanto a la idea de “intereses impersonales”, que puede parecer ambigua, Russell señala:

[…] en un anciano, que ha conocido las alegrías y las tristezas humanas, que ha terminado la obra que le cabía hacer, el temor a la muerte es algo abyecto e innoble. El mejor modo de superarlo —por lo menos, ésta es mi opinión— consiste en ampliar e ir haciendo cada vez más impersonales sus intereses, hasta que, poco a poco, retrocedan los muros que encierran al yo, y su vida vaya sumergiéndose crecientemente en la vida universal. Una existencia humana individual debería ser como un río: al principio, pequeña, estrechamente limitada por las márgenes, fluyendo apasionadamente sobre las piedras y arrojándose por las cascadas. Lentamente el río va haciéndose más ancho, las márgenes se apartan, las aguas corren más mansamente y, por último, sin ningún sobresalto visible, se funden con el mar y pierden, sin dolor, su ser individual.

De nuevo, Russell no está solo en esta opinión. Carl G. Jung sostuvo en diversos momentos que en algún momento de la vida el ser humano necesita abrazar una concepción trascendente de la existencia que le permita lidiar con sus contradicciones y vicisitudes (la mayor de las cuales es la muerte). La metáfora del río y el mar que usa Russell es probablemente una de las más antiguas para dar cuenta de ese fin al que inevitablemente se encamina la existencia humana y que, a su manera, tiene un aspecto trascendente, aun desde la perspectiva más materialista.

El consejo general de Russell puede parecer muy intelectual, pero en esencia va más allá de eso. Recomendar que ampliemos nuestros intereses es otra forma de decir que mantengamos vivo el interés por la vida, permanentemente, en todos sus aspectos, de la misma manera que haríamos con un fuego que nos fue confiado y que no podemos dejar que se apague.

Recomendamos vivamente la lectura del ensayo completo, que es breve y sumamente preciso. Entre otros lugares, se encuentra en este enlace, o en el libro Retratos de memoria y otros ensayos, publicado en 1956.

20 citas célebres de Bertrand Russell para repensar tu filosofía de vida

«Nadie debería creerse perfecto, ni preocuparse demasiado por el hecho de no serlo».

«Un síntoma de que te acercas a una crisis nerviosa es creer que tu trabajo es tremendamente importante».

«La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable».

«El hombre feliz es el que vive objetivamente, el que es libre en sus afectos y tiene amplios intereses, el que se asegura la felicidad por medio de estos intereses y afectos que, a su vez, le convierten a él en objeto de interés y el afecto de otros muchos».

«La humanidad tiene una moral doble: una que predica y no practica, y otra que practica y no predica».

«La libertad es algo maravilloso, pero no cuando hay que pagar por ella el precio de la soledad».

«Es la preocupación por las posesiones, más que ninguna otra cosa, lo que evita que el hombre viva noble y libremente».

«El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas».

«Me parece fundamentalmente deshonesto y dañino para la integridad intelectual creer en algo sólo porque te beneficia y no porque pienses que es verdad».

«Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer imposible lo posible».

«Cuando llegue la hora de mi muerte, no sentiré haber vivido en vano. Habré visto los crepúsculos rojos de la tarde, el rocío de la mañana y la nieve brillando bajo los rayos del sol universal; habré olido la lluvia después de la sequía y habré oído el Atlántico tormentoso batir contra las costas graníticas de Cornualles».

«Conquistar el miedo es el comienzo de la riqueza».

«Los educadores, más que cualquier otra clase de profesionales, son los guardianes de la civilización».

«Tres pasiones, simples pero abrumadoramente fuertes, han gobernado mi vida: el anhelo de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad».

«La buena vida es una vida inspirada por el amor y guiada por el conocimiento».

«Observo que una gran parte de la especie humana no cree en Dios y no sufre por ello ningún castigo visible. Y si hubiera un Dios, me parece muy improbable que tuviera una vanidad tan enfermiza como para sentirse ofendido por quienes dudan de su existencia».

«Quiero decir, con toda seriedad, que la fe en las virtudes del trabajo está haciendo mucho daño en el mundo moderno, y que el camino hacia la felicidad y la prosperidad pasa por una reducción organizada de aquél».

«Temer al amor es temer a la vida, y quienes temen a la vida ya están muertos tres veces».

«Carecer de algunas de las cosas que uno desea es condición indispensable de la felicidad».

«Una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor».

También en Pijama Surf: Las 4 etapas de la vida según Jung